Home Les événements de Mai 68 Les thémes de Mai 68 L'évolution de la mode vestimentaire L'évolution de la mode musicale Lexique Paroles Bibliographies Biographies Site

La mode vestimentaire

La mode se définit par une manière passagère d’agir,

de vivre, de penser, de s’habiller, liée à un milieu particulier,

à une époque déterminée, suivant le goût du

moment ou d’une certaine société.

D’abord apanage d’une élite, la mode touche presque toutes

les couches sociales. A la fois célébrée dans les musées

et mêlée au spectacle de la vie quotidienne, sa place au sein de

la société contemporaine est décisive. Son statut reste

cependant énigmatique, voir ambivalent

: irrémédiablement perçue comme étant de l’ordre

du frivole et du superflu, elle est néanmoins ancrée dans la symbolique

profonde de la société.

Toutefois, la mode, dans ses objets, est toujours l’exhibition du nouveau,

qui suscite l’inquiétude du démodé. Et dans cet esprit

se croisent l’identité sociale, la distraction de groupe, les différenciations

socioprofessionnelles, ainsi que les investissements psychologiques et symboliques

de l’hédonisme

individuel.

Ce phénomène sera traité pendant les années 1960-70,

au cours desquelles la mode a connu une grande évolution. Cette évolution

sera étudiée à partir des habitudes vestimentaires des

femmes puis des hommes avant les années 1960-70, et celles adoptées

par les femmes et les hommes à la suite de ces années. La mode

hippie, essentiellement développée pendant cette période,

sera également évoquée en détails.

I) LA MODE AVANT LES ANNEES 1960-70 :

On retrouve essentiellement avant ces années un style vestimentaire

plutôt BCBG,

qui se justifie par la société du moment et par les contraintes

qui en découlent : le port de la blouse à l’école,

les tenues classiques et bourgeoises qui reflètent un comportement et

une éducation de bon ton.

A. Les Femmes :

Jusqu’à l’immédiate après-guerre,

l’élégance et la mode avaient des racines bien précises

: les grands modèles féminins venaient de Paris.

Vêtues de couleurs fades et sombres, le plus souvent bleu, rouge, grises

ou noirs, les tenues sont assez strictes : des jupes longues, des petites chaussures

fermées, des pull-overs, des collants épais …

Plus rarement, les jeunes femmes portent des jeans simples ou des pantalon de

velours.

Les cheveux sont bien souvent relevés en chignon serré ou courts et légèrement frisés.

Photo de Bruno Barbey 1968, extraite de Mai 68

Sur cette photo on peut voir un exemple de vêtement porté dans les années 1960

B. Les Hommes :

Le style masculin est essentiellement anglais.

Ils portent le plus souvent des costumes : chemises, cravates, vestes, et pantalons

longs. On retrouve également chez les hommes des teintes foncées

et fades comme le plus souvent le gris, le beige et le noir.

Les jeunes hommes ont des tenues moins strictes mais assez classiques : des

pantalons en jeans simples et des vestes en jean également ou en cuirs.

Les cheveux sont courts et plaqués.

Photo de Bruno Barbey 1968, éxtraite de Mai 68

Ici on retrouve également un ensemble de tenue portées en 1960

II) LA MODE A LA SUITE DES EVENEMENTS DES ANNEES 1960-70 :

Il y a pendant et à la suite de la période des événements

de mai 1968 et de la guerre du Viêt-Nam un fort changement dans la mode

vestimentaire. De nouveaux centres de création sont nés, bien

que les couturiers français soient toujours aussi renommés comme

Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, ou Jean Paul Gautier, l’inventeur de

la jupe pour homme, des stylistes italiens s’imposent comme Giorgio Armani,

Gianni Versace ou Enrico Coveri. Mais plus récemment, on retrouve bien

sûr des créateurs américains comme Calvin Klein et surtout

japonais qui connaissent une consécration internationale.

Par ailleurs, un phénomène venu des Etats-Unis va tout bouleverser

en France et en Europe : le mouvement hippie, une synthèse contre-culturelle,

qui prône le rejet des conventions sociales, la rupture avec la société

de consommation, l’amour libre, la non-violence, la philosophie zen, la

musique, le retour à la nature et la vie communautaire.

A. Histoire des Hippies :

Au milieu des années 1960, tout les ingrédients étaient

là : les beatniks,

les enfants du baby-boom arrivant à l’âge adulte, les médias,

le marketing, les amateurs de folk,

les surfeurs et la révolution psychédélique.

Les protagonistes apportèrent la notion de détachement vis-à-vis

de la société de consommation et un lien avec l’attitude

hip : le

jazz noir.

Les tenants du folk

apportèrent eux, une vision de vie simple, rurale, préindustrielle,

et un engagement activiste. Les surfeurs donnèrent un peu d’hédonisme

et un lien avec la nature respectueux et direct. La révolution psychédélique

légua l’expansion du mental et la possibilité d’utiliser

la technologie moderne : les light

shows, les sons électroniques, synthétisés mais aussi

les nouveaux tissus, les nouvelles couleurs, ou encore le LSD.

Evidemment lorsque tout ces éléments firent rassemblés,

entre 1965 et le fameux été de l’amour (Summer

of love) en 1967, sur la Côte ouest des Etats-Unis, ou lors du

festival de Woodstock de 1969, le total dépassa la somme.

Cependant le label hippy, comme celui de beatnik, ne fut pas

accepté tout de suite : dans les années 1950, c’était

un terme injurieux désignant quelqu’un qui était en marge

des nouvelles tendances vestimentaires. Mais il est peu probable que les hippies

de 1960 aient connu cela.

Par contre, les médias donnaient le nom de hippy à toutes personnes

portant les cheveux longs. En réponse, ceux-ci mettaient un point d’honneur

à s’appeler freaks

ou heads.

Evidemment ce n’était pas uniquement un problème

de vocabulaire. Les étudiants vivants dans une grande ville américaine

entre 1965 et 1969 se devait de se rendre régulièrement des boutiques

dîtes alternatives.

Par exemple, à Philadelphie ces boutiques se situaient sur Samson Street

appelée « Big Street ». Plusieurs d’entre elles vendaient

du style «délirant-psychédélique

», qui était plus inspiré par le Swinging London que par

le style paix et amour (Peace and Love) centré sur San Francisco.

Par ailleurs, dans ces magasins on pouvait trouver des vêtements fait

main à partir de matières naturelles et souvent d’origine

ethnique comme les manteaux afghans. Mais ce genre de vêtement n’intéressaient

point les amateurs d’habits futuristes ou psychédéliques

et vice-versa.

En revanche, certains trouvaient ces deux styles (psychédélique

et retours à la nature) trop coloriés. Ce sont les surfeurs californiens

blonds et chevelus qui ne se sentent pas à l’aise d’être

amalgamés avec tous les autres hippies.

Finalement, en termes de styles et de croyances, on ne peut pas ignorer les

différences au sein des hippies : les adeptes du folk-song,

de la beat generation et les surfeurs hip.

Pourtant, une synthèse contre-naturelle finit par émerger

et le déclencheur en fut la guerre du Viêt-Nam. Le décompte

des morts augmentant, les bombardements devenant de plus en plus fréquents,

les différences à l’intérieur de la contre-culture

devinrent moins significatives.

C’est ainsi que le terme hippy commença à se forger une

véritable identité. La nature triomphait de l’artifice.

La vie communautaire repoussa l’hédonisme.

Le respect des cultures ethniques, des Amérindiens à l’Extrème-Orient,

et leurs modes de vie pris le pas sur l’approche hip

urbaine. Le flower

power devint une réalité.

B. Les femmes :

Les années 1960 sont les dernières où la haute couture

ait assuré encore un rôle révolutionnaire, avec l’effet

Courrèges,

dont l’impact publicitaire fut mondial. Dans sa collection de 1965, ce

couturier introduit un style court, très structuré, privilégiant

le blanc pur qui incarne un changement de vision du monde, émancipe les

femmes des talons hauts, des carcans de poitrine, au profit de la liberté

de mouvement, et de la populaire minijupe, le tout dans un modernisme futuriste

qui n’est pas sans rapport avec la plastique qui avait marqué les

arts.

Yves Saint Laurent intègre le pantalon féminin en 1966 à

sa collection.

Mais cette époque est également marquée par l’apparition

du maillot à deux pièces et des bikinis.

Les femmes qui adoptent le style hippy peuvent être vêtues de robes

faites de carrés de laine et de satin, de pantalons évasés

en patchwork

ou à franges, de ponchos péruviens, de fichus de paysanne, de

grands châles à franges ou encore de chapeaux gondolés.

Parfois même elles ne portaient plus de soutiens-gorge : elles enlevaient

tous ce qui étaient contraignant.

Elles pouvaient également porter des colliers de graines, des signes

ésotériques,

un maquillage psychédélique,

un bracelet de coquillage à la cheville, ou encore un sac artisanal grec

pouvant contenir :

• un paquet de Camel sans filtre

• de l’herbe dans une enveloppe

• un briquet à mèche amadou

• une petite bouteille de patchouli

• un ouvrage d’initiation à la méditation transcendantale.

Les cheveux des femmes étaient longs, lâchés ou nattés.

Photo extraite de Looks d'enfer de Ted Volhemus

Cette photo nous présente trois femmes hippies lors d'un rassemblement.

C. Les hommes :

Ils s’habillent de manière plus décontractée.

Les hommes qui adoptèrent le style hippy, tout comme les femmes, arrêtèrent

d’aborder des tenues sombres et bohêmes et se mirent à se

vêtir de vêtements bariolés et de foulards brodés

en bandeau sur le front.

Ceux-ci portent généralement : une chemise tunisienne, un jean

à pattes d’éléphant, délavé, effrangé

ou agrémenté de diverses pièces, une veste mexicaine, des

sandales marocaines, des signes de paix…

Ils avaient les cheveux longs parfois relevé par un bandeau indien, et

quelque fois une barbe.

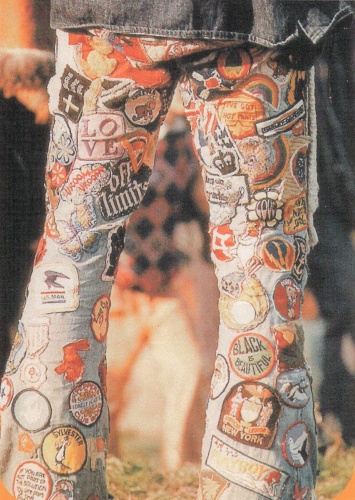

Photo extraite de Looks d'enfer de Ted Volhemus

On retrouve sur cette photo un homme hippie

Les jeans ont connu une véritable évolution :

l’augmentation de la surface de tissu offerte par les jeans à pattes

d’éléphant encouragea la personnalisation à une grande

échelle.

Dans une débauche de créativité psychédélique,

des badges, des franges, des pièces rapportées et des ajouts de

toute sorte à la texture traditionnelle de la

serge de Nîmes trouvèrent un champ d’application nouveau

sur le genou ou encore au dessus des chaussures à semelles compensées.

Photo extraite de Blue-Jeans, édition Saline

Photo d'un jean hippie agrémenté de divers éléments

La mode dans les années 1960-70 a donc connu une

grande évolution qui est lié à la fois à la société

et à l’état d’esprit du moment mais également

aux évènements et à la situation de cette période.

Le milieu de la mode aura donc été marqué, au milieu de

ce vingtième siècle, par une véritable libéralisation

vestimentaire.

De ce fait, les hippies ont réellement construit une contre-culture.

Leur rêve prend forme désormais avec le mouvement des travellers

et des autres freaks

qui s’efforcent de faire du flower

power une réalité. Les personnes dont les idées sont

conformes au mode de vie et aux idéaux des hippies des années

1970 sont appelées aujourd’hui les babas cool.

Depuis ces années 1960-70, la mode connaît constamment des bouleversements

suivant les idéologies et les vagues d’influences.

Ces années sont, entre autre, à l’origine de la liberté

vestimentaire que l’on use énormément aujourd’hui.