Home Les événements de Mai 68 Les thémes de Mai 68 L'évolution de la mode vestimentaire L'évolution de la mode musicale Lexique Paroles Bibliographies Biographies Site

Les thèmes de Mai 68 à travers des affiches/slogans

« Mai 68 » est considéré comme

un mouvement de contestation politique, sociale et culturelle qui éclata

en France durant cette période. Des événements parallèles

se sont aussi déroulés aux Etats-Unis, à Berlin-Ouest

et en Tchécoslovaquie même si leurs origines et leurs justifications

étaient plus ou moins différentes. En France, on a qualifié

tour à tour ce mouvement de révolte, de crise, de grève

voire même de révolution. La crise touche tout d’abord

les étudiants pour gagner ensuite le monde ouvrier.

De nombreuses causes furent à l’origine de ce mouvement mais,

à travers quelques slogans et affiches de propagande de cette période,

seules quelques causes principales seront développées. On trouvera

le rejet de l’autoritarisme, de la bourgeoisie, l’antimilitarisme,

la répression policière, les revendications des soixante-huitards

ainsi que le rejet de la société de consommation.

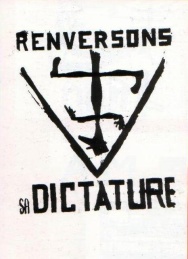

1. La lutte contre l’autorité

Le pouvoir dit « personnel » de Charles de Gaulle est à l’époque considéré comme une dictature ; c’est ce que de nombreux slogans et affiches tentent de traduire comme « Renversons sa dictature » ou « Moi ». De plus, les jeunes disent ne pas avoir le droit à la parole, ainsi, on trouve l’affiche représentant de Gaulle fermant la bouche à un jeune garçon, le slogan d’accompagnement étant « Sois jeune et tais toi ».

N’est-ce pas le résultat d’un malaise

de la part des jeunes ne pouvant que se taire ? Le slogan «

Moins de 21 ans voici votre bulletin de vote » montre

aussi que les jeunes ne se sentent pas impliqués dans la vie politique.

Il rêvent en fait d’une société où tous leurs

désirs seraient pris en compte, une société sans dirigeants,

sans hiérarchie, sans discipline. C’est un mouvement utopique

par certains côtés ; ils veulent échapper à la

politique gaulliste qu’ils trouvent stricte, vieille et sérieuse.

A travers les slogans « Ni dieux, ni maîtres

» ; « L’imagination

prend le pouvoir » ou «

Dessous les pavés, c’est la plage ! »,

l’envie d’évasion des étudiants de mai 68 se fait

ressentir ainsi que leur dégoût des politicards. Daniel

Cohn Bendit, militant anarchiste révolutionnaire, devient le porte

parole des jeunes qui, contre le capitalisme, souhaitent que leur mouvement

aboutisse.

Par leurs actions directes (grèves) et leurs provocations volontaires,

ils font tout pour changer la politique traditionnelle. Ainsi, les agitateurs

mettent l’institution dans l’impossibilité de fonctionner

et l’autorité hors d’état de s’exercer. Ils

réclament à travers les slogans tels que «

Pouvoir populaire oui » leur propre pouvoir, celui du

peuple.

2. Rejet de la société bourgeoise

Les étudiants qui se révoltent font pour la

plupart partie de la bourgeoisie mais ils rejettent leur propre milieu car

ils le jugent oppressif, médiocre, réprimé et mesquin.

Ils repoussent alors la rigidité des mœurs et des valeurs bourgeoises

par leur anticonformisme.

Par la vulgarité du vocabulaire qu’ils emploient, ils cherchent

à choquer volontairement, en effet, les slogans ci-après le

prouvent : « Elections, pièges

à cons », «

Ne vous emmerdez plus, emmerdez les autres » ou «

Baisez-vous les uns les autres sinon ils vous baiseront. »

Ainsi, ils cherchent à se détacher d’une société

trop conformiste qui n’accepterait pas les écarts. Les règles

de politesse hypocrite qui semblaient régner à l’époque

sont alors totalement bafouées.

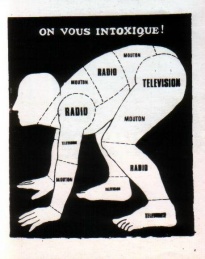

L’affiche sur laquelle il est possible de lire «

On vous intoxique » présente une caricature de

la société bourgeoise qui est conditionnée par les médias

et le mouvement gaulliste.

Ces jeunes admirent

Trotski et Guevara.

Herbert

Marcuse dénonce la praxis

bourgeoise qui consiste à « assujettir

la nature afin de l’exploiter au maximum » ; c’est à

dire à se servir de la nature comme d’un objet à la seule

volonté de la puissance de l’homme. Lorsqu’il écrit

: « la nature commercialisée, la nature polluée, la nature

militarisée a détruit l’environnement de l’homme,

non seulement dans un sens écologique mais aussi dans un sens très

existentiel », il fait avancer le mouvement anarchiste en lui donnant

l’idée approfondie que le progrès mène à

une rupture du lien parfait entre l’homme et la nature.

3. Le rejet de la guerre

La guerre du Viêt-nam qui éclate en 1965 amplifie

les revendications étudiantes. En effet, jugeant le communisme dangereux,

l’état le plus puissant du monde s’attaque à un

pays peuplé de paysans pauvres. Devant ces atrocités, beaucoup

sont totalement indignés.

De Gaulle prend alors position contre l’intervention militaire américaine,

pourtant la guerre et ses bombardements évoluent.

C’est alors qu’on voit des comités de mouvements de jeunesse

de gauche et d’intellectuels se former. Et, en février 1968,

l’U.N.E.F.,

la J.C.R.

et des « Comités

Viêt-nam » participent à des « journées

anti-impérialistes » à Paris. Dans les manifestations,

l’antifascisme est succédé par la dénonciation

de la domination américaine.

4. Dénoncer la répression policière face à ce mouvement

Lorsque la police intervient pour la première fois à la Sorbonne le 3 mai, elle agit avec beaucoup de brutalité. En effet, elle fait 100 blessés et 600 arrestations mais ce n’est qu’un début. La stratégie gauchiste : provocation-répression-solidarité naît alors, elle comprend à l’époque : trotskistes, maoïstes et anarchistes.

L’affiche « CRS

= SS » traduit la dureté des interventions de

CRS. En effet, d’après des témoignages authentiques de

mai 68, on apprend par exemple que dans la nuit du 24 au 25 mai, des personnes

ont été interpellées dans la rue et menées au

commissariat pour vérification d’identité. Là-bas,

elles y étaient frappées à coup de poing, de pied et

de matraque et injuriées par des CRS, les gradés de la police,

n’intervenant pas. Le professeur témoignant de cet événement,

insistait sur le fait que tous étaient entrés indemne au commissariat.

Ce sont bon nombre d’autres événements comme celui ci

qui ont entraîné chez les jeunes un dégoût et un

rejet de la police en générale.

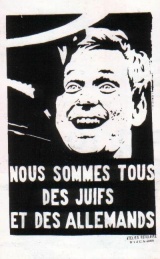

De plus, l’affiche « Nous sommes

tous des juifs et des allemands » jugée trop

violente, a été censurée par l’Assemblée

générale et remplacée par l’intitulé «

Nous sommes tous indésirables ». Ceci a été

la cause de manifestations pour protester contre la censure.

5. Faire accepter leurs revendications

Les nombreuses revendications sont toutes différentes

en fonction des classes sociales et des idées de chacun. Par exemple,

le groupe anarchiste du "Front noir" exprime ses revendications

:

« Reprenant le mot de Rimbaud, nous voulons "changer la vie".

Nous voulons réaliser l'unité dans l'infinie diversité,

exalter les différences et bannir la totalité (et son corollaire

le totalitarisme) qui est l'écrasement de ces mêmes différences.

Nous voulons transformer la quotidienneté médiocre et astreignante

en une fête libératrice qui apporte à l'être la

plénitude de la vie. Nous n'acceptons plus les lendemains de fête.

Nous voulons que la révolution soit une fête perpétuelle

et la vie de chacun une œuvre d'art à réaliser. »

A travers ces lignes, on se rend compte que les français en général

aspirent a une société plus respectueuse de l’individu

et de son bien être, presque même libertaire.

Les étudiants désirent voir changer leur système d’éducation

qu’ils jugent archaïque par ses méthodes et son enseignement.

De plus, les quelques universités qui existent en France ne suffisent

plus car les effectifs scolaires et universitaires ont augmenté à

cause de la reprise de la natalité à la fin de la Seconde Guerre

Mondiale ; s’ajoute à cela l’allongement de la scolarisation.

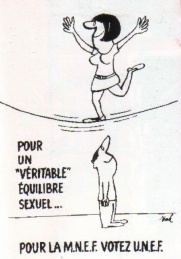

A cette époque, les filles des universités possèdent

leur propre bâtiment dans lequel il leur est formellement interdit de

recevoir des visites masculines. Les jeunes revendiquent alors une liberté

sexuelle plus large, comme l’exprime l’affiche dont le slogan

est « Pour un "véritable"

équilibre sexuel…pour la MNEF votez UNEF »

Les étudiants instaurent un chaos volontaire et demandent tout et n’importe quoi en n’établissant aucune limite à leurs revendications. Le slogan « Soyez réalistes demandez l'impossible » représente bien leur état d’esprit de l’époque. Ils veulent choquer par le désordre et demandent plus de libertés. Cela se traduit par le slogan « Il est interdit d’interdire » qui marque une contradiction car le même verbe est utilisé en opposition. Leurs propos sont en effet ironiques car ils utilisent ce qu’ils refusent pour dire ce qu’ils revendiquent.

6. Rejet de la société de consommation

Selon Herbert Marcuse, le monde étudiant doit être

« délivré » de l’appareil de production ;

il est « récupérable », car pas encore intégré

à la « société de consommation »

D’après les jeunes, la société de consommation

est jugée comme aliénante.

Ils tentent de s’en éloigner et la rejettent.

Conclusion

A la base, l'année 68 voit la distinction d'un mouvement mondial fait de protestations des jeunes qui s’élèvent contre des faits internationaux, comme la guerre du Viêt-nam. Tous les étudiants français contestent le pouvoir personnel de De Gaulle et la stricte société bourgeoise. Tous veulent faire évoluer leur société en faisant accepter leurs nombreuses revendications, et pour atteindre leur but ils sont tous partisans de la révolution.